Complexe fusarien du blé : une nouvelle répartition des espèces ?

L’évolution, entre 2007 et 2022, du complexe d’espèces fusariennes responsables de la fusariose de l’épi sur blés tendre et dur en France augure d’une moindre nuisibilité à l’avenir si l’évolution actuelle du climat se poursuit. La répartition des espèces majoritaires sur les grains, et donc des mycotoxines, pourrait aussi changer.

La composition du complexe fusarien sur blé tendre et blé dur varie chaque année selon la nature de l’inoculum présent sur les résidus et selon les conditions climatiques lors du développement du champignon et de la contamination de la plante. Avec le changement climatique, il devient essentiel de mieux comprendre l’influence de ces conditions sur la présence des Fusarium dans les champs de blé en France.

C’est dans ce cadre que le projet Evoltox, financé par l’Agence Nationale de la Recherche, a débuté en 2020 et se terminera en février 2026.

Diverses évolutions du complexe fusarien sont d’ores et déjà envisageables et esquissent l’évolution probable de la maladie causée par le genre Fusarium. Microdochium, qui est aussi une espèce importante du complexe, n’a pas été pris en compte dans cette étude.

La pression des fusarioses diminue depuis 2016

De nombreuses espèces fongiques composent le complexe fusarien, responsable de pertes de rendement mais aussi de déclassements de lots dus à la présence de mycotoxines. L’espèce la plus répandue en France sur les blés est Fusarium graminearum, mais d’autres espèces peuvent être observées comme F. poae, F. langsethiae, F. avenaceum et F. tricinctum.

La distribution des espèces fusariennes a été étudiée grâce à des analyses moléculaires réalisées sur des grains issus de 1244 parcelles d’agriculteurs de blé tendre et de blé dur provenant de toutes les régions productrices de France. Les échantillons portent sur 11 années, entre 2007 et 2022.

Les résultats du blé tendre et du blé dur sont toujours présentés à part ; la comparaison entre espèces de blé n’est pas possible car il s’agit de bassins de production différents, avec leurs propres climats et pratiques agronomiques.

Depuis 2016, le pourcentage d’infections diminue

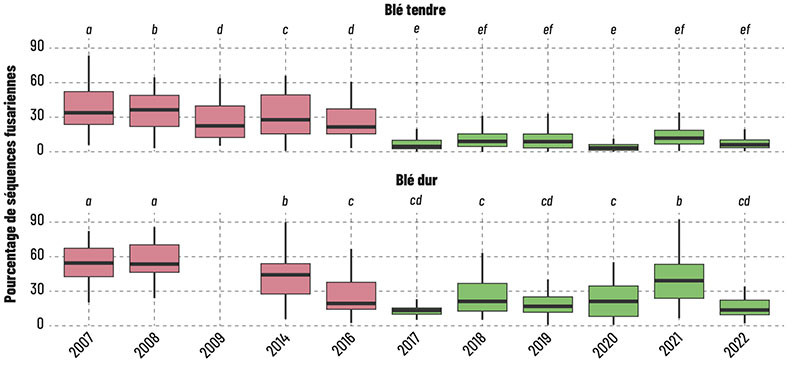

L’observation du nombre de séquences génétiques appartenant au genre Fusarium dans les grains étudiés, qui constitue une mesure du niveau de la contamination, montre qu’entre 2007 et 2016, ce chiffre est toujours supérieur à 25 % (figure 1).

Depuis 2016 toutefois, le pourcentage d’infection diminue pour les deux espèces de blé. Quelques contaminations plus importantes sont ponctuellement observées mais elles ne dépassent pas 15 % pour le blé tendre (2021) et 41 % pour le blé dur (2021). Les mêmes tendances sont observées pour les mycotoxines produites par les Fusarium, par exemple le déoxynivalénol (DON).

L’espèce F. langsethiae est émergente depuis 2017

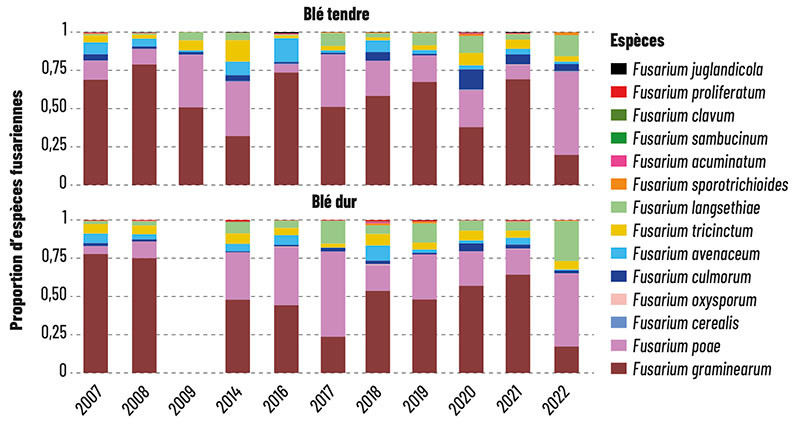

La distribution de la plupart des espèces au sein du complexe fusarien varie légèrement au fil des ans (figure 2). Ainsi F. graminearum et F. poae sont généralement les deux espèces majoritaires, tandis que F. avenaceum et F. tricinctum, dont la présence est minoritaire, se maintiennent d’une année sur l’autre. En revanche, avant 2009, F. langsethiae était quasi inexistant ; puis, en 2017, sa proportion est devenue de plus en plus importante, faisant de F. graminearum, F. poae et F. langsethiae les trois espèces désormais majoritaires en France sur blé tendre et blé dur.

L’observation de la proportion annuelle de ces trois espèces montre toutefois des années à majorité de F. graminearum - par exemple, 2008 et 2021 chez les deux espèces de blé, et 2016 chez le seul blé tendre. Au contraire, d’autres années sont à majorité de F. poae, comme 2017 pour le blé dur et 2022 pour les deux espèces de blé. Les proportions les plus importantes de F. langsethiae semblent accompagner celles de F. poae (en 2017 et 2022).

La présence simultanée de différentes espèces fusariennes sur blé est bien connue, mais leurs relations restent mal comprises. Cette étude a montré principalement des relations négatives, suggérant une compétition entre les trois espèces dominantes sur les deux types de blé. Une relation positive entre F. poae et F. langsethiae, établie sur blé dur uniquement, fait exception : ces deux espèces semblent pouvoir s’associer pour tirer bénéfice l’une de l’autre. Cependant, ces relations de co-occurence restent difficiles à caractériser car elles dépendent de nombreux facteurs.

Quelles évolutions futures pour le complexe fusarien ?

La variabilité climatique interannuelle joue un rôle clé dans la construction du complexe fusarien. La température (qui détermine l’optimum de croissance des champignons), la pluviométrie (donc l’humidité), et le rayonnement (qui agit sur le développement de l’inoculum) favorisent ou ralentissent le développement de certaines espèces en fonction de leurs optimums de croissance.

La proportion de Fusarium graminearum, l’une des trois espèces actuellement majoritaires sur les blés français, pourrait diminuer au fil des ans.

Dans cette étude, deux étapes clés du cycle de développement des Fusarium ont été suivies : le développement de l’inoculum sur les résidus de culture en mars, et l’infection du grain principalement autour de la floraison. Il est alors possible d’établir quelles conditions climatiques favorisent chacune des espèces majoritaires, afin d’en déduire comment le complexe fusarien évoluera avec le changement climatique.

Moins de F. graminearum avec un climat plus sec et chaud

Compte tenu des résultats de l’étude de la période 2007-2022 (encadré), le changement climatique pourrait fortement impacter l’occurrence des espèces du genre Fusarium présentes en France en modifiant les prévalences existantes.

Ainsi, un climat plus chaud et plus sec favoriserait le développement de F. poae et F. langsethiae au détriment de F. graminearum sur blé tendre comme sur blé dur. Par conséquence, dans les grains, les proportions des mycotoxines associées seraient modifiées.

En revanche, la baisse du taux d’infection, notée au cours des dernières années, suggère que le risque global pourrait être moins fort avec le changement climatique. Néanmoins, l’adaptation des pratiques agricoles et la possible adaptation des agents pathogènes aux nouvelles conditions climatiques peuvent changer cette tendance.

Le changement climatique pourrait aussi favoriser l’apparition de nouvelles espèces fongiques, appartenant à un autre genre que Fusarium, comme les Aspergillus - même si le risque semble faible pour l’instant.

F. graminearum est favorisé par une autre météo que F. poae et F. langsethiae

L’année 2008 a présenté la plus forte proportion de F. graminearum dans le complexe fusarien (figure 2). Elle s’est distinguée par une pluviométrie importante aux deux périodes-clés du développement des Fusarium, associée à des températures fraîches et un faible rayonnement. Le climat 2021, autre année à forte présence de F. graminearum, était similaire à celui de 2008 à la floraison, mais les températures et le rayonnement en mars ont été plus élevés. Les conditions favorables à cette espèce semblent donc être des températures relativement fraîches, un rayonnement faible à moyen en mars et autour de la floraison et, surtout, une pluviométrie moyenne à forte.

Le résultat est différent entre blé tendre et blé dur en 2016, avec un climat pourtant globalement similaire. Cela s’expliquerait peut-être par des différences de composition de l’inoculum dans les résidus de culture selon le bassin de production, ou encore par la sensibilité intrinsèque des variétés cultivées aux différentes espèces de Fusarium.

La présence de F. poae et F. langsethiae est, au contraire, accrue pour des températures plus chaudes, une pluviométrie moins importante et un fort rayonnement. 2022 notamment, année particulièrement chaude et sèche, est aussi l’année avec les proportions de F. langsethiae et F. poae les plus élevées.

0 commentaire

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.