Bioressources : mieux connaître les cultures de biomasse en Europe

La transition vers une économie biosourcée présente des enjeux majeurs en termes de croissance, de développement rural et de transition énergétique. Mais sa réussite dépend de la commercialisation efficace de produits durables à fort potentiel de marché, d’un approvisionnement régulier, fiable et abordable, de la biomasse végétale produite et enfin d’un meilleur lien entre les producteurs de biomasse et l’industrie de transformation. Le projet Panacea s’est plus particulièrement penché sur la mise en relation de ces acteurs afin de faciliter la diffusion des meilleures solutions.

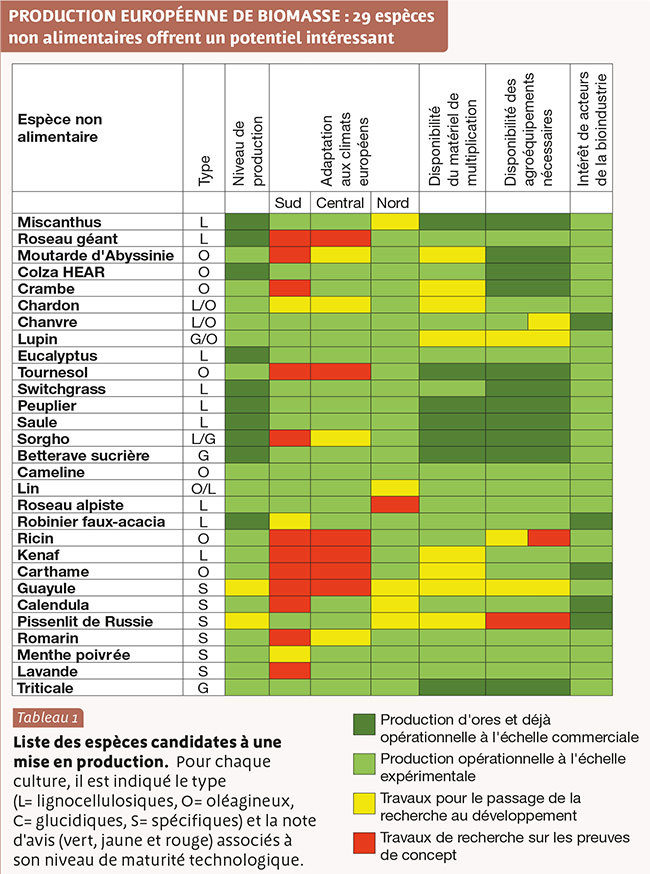

Les partenaires du projet ont réalisé un inventaire très complet des espèces potentielles et des résultats scientifiques opérationnels publiés pour chacune d’entre elles. Vingt-neuf espèces végétales présentant un potentiel pour les besoins et intérêts des différents acteurs des filières en Europe ont ainsi été identifiées.

Quatre voies de valorisation possibles

Les cultures non alimentaires étudiées ont été divisées en quatre catégories selon leur voie de valorisation. Les espèces

• lignocellulosiques ou ligneuses, destinées à la production de biomasse à des fins de valorisation énergétique, de production de biocarburant et à l’extraction de molécules à haute valeur ajoutée (miscanthus, Panicum virgatum ou switchgrass, chanvre…) ;

• glucidiques, de type graminées, valorisant une majorité de carbone disponible dans les sucres et la cellulose par des procédés biologiques ou énergétiques;

• oléagineuses, à usages énergétiques et industriels divers (biocarburants, solvants, lubrifiants, savons, cosmétiques…) telles que la cameline, le colza érucique, ou encore le lupin ;

• spécifiques destinées aux filières de niche, comme la lavande ou le pissenlit de Russie, qui sont valorisées par les industries de la biochimie.

Pour évaluer le potentiel de ces espèces végétales, cinq facteurs clés de succès ont été identifiés et caractérisés pour chacune des vingt-neuf espèces (tableau 1). Presque toutes les espèces retenues ont une productivité globale qui peut être qualifiée de satisfaisante, voire très satisfaisante. Seules les espèces laticifères (le guayule et le pissenlit de Russie) nécessitent un travail supplémentaire de recherche, notamment de sélection variétale, afin d’augmenter les niveaux de production jusqu’aux seuils de rentabilité.

En raison de leur grande diversité génétique, des espèces comme le peuplier, le saule, le colza HEAR (riche en acide érucique) ou encore la caméline ont une zone de production potentielle suffisamment large pour couvrir l'ensemble du territoire européen. Mais pour la plupart des autres espèces, les zones de culture appropriées en Europe sont limitées en raison d’exigences climatiques intrinsèques, en particulier de besoins thermiques qui n’autorisent leur culture que dans des zones restreintes du sud de l'Europe.

L’un des principaux obstacles au développement de nouvelles espèces non alimentaires vient de la disponibilité restreinte du matériel végétal. Les espèces qui ont aussi un débouché alimentaire sont, pour la plupart, épargnées par cette contrainte. En ce qui concerne les agroéquipements, il n’y a pas de barrière majeure identifiée pour la plupart des espèces car les matériels déjà disponibles pour les cultures alimentaires sont utilisables pour ces cultures.

Chaque acteur de la filière doit y trouver un intérêt

Pour les acteurs de la transformation, le frein principal réside dans la maîtrise et la prévisibilité des coûts de production. Pour le lever, il sera nécessaire de travailler sur une planification sécurisée des quantités mobilisables et sur l’homogénéisation de la qualité des matières premières livrées, ou sur l’adaptation des procédés à ces hétérogénéités.

Les valorisations possibles sont très nombreuses, des substituts de caoutchouc aux bétons végétaux en passant par la chimie et l’énergie. L’assurance d’un débouché commercial pérenne, structuré et sécurisé est indispensable.

Pour les producteurs, l’adaptation climatique est un facteur majeur, complété par les services écosystémiques apportés par ces productions afin de favoriser leur insertion dans les systèmes de culture de demain. Une enquête menée auprès de 288 producteurs a aussi mis en lumière leur besoin d’accompagnement, déjà pris en compte par des formations.

La communication doit stimuler la demande et construire une image positive des produits biosourcés. Enfin, le cadre réglementaire doit également être incitatif à l’égard des différents acteurs des filières afin d’encourager la compétitivité des nouvelles chaînes de valeur.

Quelles perspectives pour la France ?

Un résultat phare du projet est la réalisation d’une feuille de route fournissant à chaque pays une vue d'ensemble du potentiel de développement des espèces végétales non alimentaires et détaillant ses besoins spécifiques. Pour la France, quatorze espèces ont montré un potentiel particulièrement intéressant, soit parce qu’elles sont déjà cultivées en tant que cultures vivrières, soit parce que les bioindustries associées sont déjà établies. Il s’agit de graminées (triticale, blé, sorgho, maïs, sarrasin), d’oléagineux (cameline, colza HEAR, tournesol, moutarde d’Abyssinie), de cultures lignocellulosiques (miscanthus, switchgrass, chanvre, roseau géant) et de la betterave sucrière.

Pour communiquer sur les enjeux et sur les techniques culturales associées à chaque espèce, ou encore pour découvrir les potentielles valorisations de ces ressources, une plateforme de connaissances sur les cultures non alimentaires a été mise en ligne(1) dans le cadre du projet. En France, elle complète le LIGNOGUIDE(2), développé en 2013 par les partenaires du RMT Biomasse, Énergie, Environnement et Territoire, qui offre une aide au choix des cultures lignocellulosiques.

L’insertion de ces productions non alimentaires dans les systèmes de culture est une autre attente majeure des stratégies nationales de développement qui cherchent à limiter la concurrence d’usage des sols.

Les cultures Intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), implantées et récoltées entre deux cultures principales d’une rotation culturale, ont un intérêt tant pour les agriculteurs que pour les acteurs de la bioéconomie. Leur valorisation optimise les services de l’interculture, en améliorant l’efficience énergétique et en offrant des opportunités de diversification. Les risques de telles productions ne sont toutefois pas nuls (coût de production élevé, variabilité des volumes récoltés). De plus, leur insertion doit préserver la production de cultures alimentaires - condition sine qua non pour que les services de l’interculture soient valorisés à l’échelle de la rotation.

Différents travaux de recherche et des expérimentations par les conseillers et les agriculteurs portent sur la valorisation des cultures de biomasse. Ainsi, le projet Recital s’attèle à co-construire des recommandations régionalisées sur les séquences de cultures avec CIVE.

Pour l’heure, parmi les espèces lignocellulosiques à des fins de valorisation énergétique, les graminées sont les plus communément valorisées à ce jour, que ce soit à des fins de production de biocarburant ou pour l’extraction en bioraffineries de molécules à haute valeur ajoutée.

Concernant les espèces lignocellulosiques pérennes comme le miscanthus ou le switchgrass, leur culture est envisagée en zones d’intérêt environnemental éloignées de l’exploitation. Des valorisations en litière pour animaux ou en paillage horticole sont actuellement travaillées.Des matériaux biosourcés à base de ces cultures sont en cours de développement - par exemple, des mortiers de coffrage isolants, des garnitures diverses (notamment pour l’automobile, ou encore des composés entrant dans la fabrication de panneaux ou d’autres matériaux.

(1) Des informations (en anglais) sur les cultures non alimentaires sont disponibles sur https://app.panacea-h2020.eu

(2) Consultez le LIGNOGUIDE - un guide d’aide au choix des cultures lignocellulosiques : http://arvalis.info/251

EN SAVOIR PLUS

Plus d’informations et d’actualités sur le projet : www.panacea-h2020.eu/fr

0 commentaire

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.