Reconnaître la rouille noire du blé

La rouille noire du blé est causée par le champignon Puccinia graminis f. sp. tritici. Elle affecte son alimentation hydrique et le remplissage du grain. Quand les conditions sont propices à son développement, les pertes de rendement peuvent être très importantes.

Pourquoi surveiller la rouille noire ?

La rouille noire du blé est causée par le champignon Puccinia graminis f. sp. tritici. Elle affecte son alimentation hydrique et le remplissage du grain. Quand les conditions sont propices à son développement, les pertes de rendement peuvent être très importantes.

La maladie était presque oubliée en Europe depuis le milieu du XXe siècle en raison de la quasi-éradication dans la plupart des bassins céréaliers de son hôte alternatif, l’épine-vinette (Berberis vulgaris). De plus, la rouille noire sur les céréales ne survit généralement pas aux hivers froids d’Europe centrale et du Nord, ce qui limite le retour des épidémies d’une saison à l’autre. Enfin, le raccourcissement du cycle végétatif des blés actuels se traduit par des récoltes plus précoces survenant avant que les conditions climatiques ne deviennent favorables au champignon.

Pourtant, depuis 2013, les signalements sont de plus en plus fréquents en Europe. Et 2021 a été une année remarquable en France, avec de nombreuses observations de la maladie sur l’ensemble de notre territoire ; une enquête a ainsi permis de remonter 96 signalements sur blé, notamment en Région parisienne, et dans le nord, le sud-ouest et l’est de la France. Quelques signalements, plus sporadiques, ont été remontés en 2022 et 2023, mais la vigilance est de mise car le risque de réémergence est réel.

Développement de la maladie

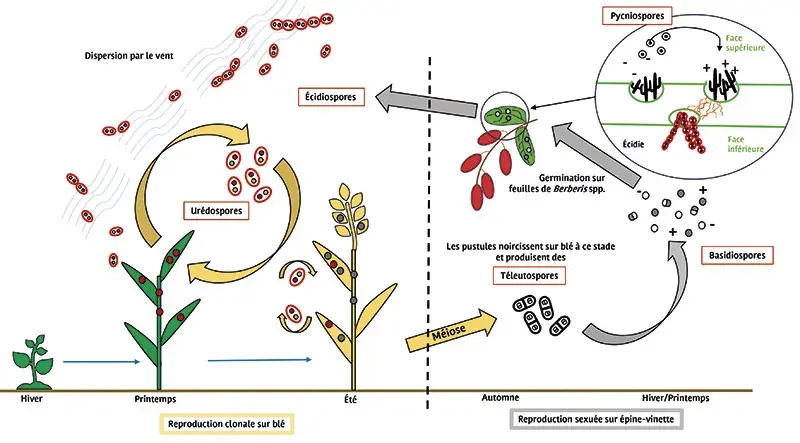

Son cycle complet comporte cinq stades de spores et deux plantes hôtes (schéma). Les infections sur blé sont généralement provoquées par le dépôt d’urédospores transportées sur de très longues distances par le vent. Les urédospores libérées par les premières pustules contaminent des tissus sains voisins et l’attaque s’amplifie.

Cycle biologique de la rouille noire (Puccinia graminis f. sp. tritici)

Mais tout peut aussi commencer sur l’épine-vinette sauvage (et potentiellement des espèces ornementales de Berberis) par le stade « écidien ». Dans ce cas, les plantes sont contaminées au début du printemps par des basidiospores (issues de la germination de téleutospores produites précédemment sur blé) ayant survécu à l’interculture.

Les écidies (photos), issues de la reproduction sexuée du champignon, arrivent à maturité au mois de mai et libèrent des écidiospores. Celles-ci peuvent alors contaminer les blés pour donner ensuite les pustules caractéristiques contenant les urédospores, et donc entrainer le développement de la maladie. Le passage sur l’hôte sauvage peut aussi, par brassage génétique, constituer de nouvelles races de rouille noire qui seront alors capables de contourner certaines combinaisons de résistances variétales du blé. À ce jour, l’impact de la recrudescence de l’épine-vinette en France sur les observations plus fréquentes de rouille noire sur blé n’est pas connu et fait l’objet de travaux de recherche.

Plusieurs sous-espèces de Puccinia graminis provoquent des symptômes similaires sur d’autres céréales (orge, avoine, seigle) et sur des graminées sauvages entre la fin du printemps et le début de l’automne. Spécifiques de leur hôte, elles sont incapables d’infecter le blé ; les graminées adventices ne jouent donc aucun rôle dans le développement des épidémies.

Situations à risque

- Repousses de blé dans les parcelles ayant subi des attaques de rouille noire.

- Automnes et hivers doux. Ils favorisent la survie des téleutospores sur résidus d’une année à l’autre.

- Présence d’épine-vinette. Les Berberis sont source potentielles d’inoculum primaire ; il s’y déroule aussi un brassage génétique accroissant la capacité d’adaptation des populations de rouille noire aux variétés cultivées de blé.

- Fin de cycle chaude et humide et/ou semis tardifs ou de printemps. Des températures élevées (25-30°C le jour, 15-20°C la nuit) et la présence d’eau liquide en fin de cycle favorisent les attaques de rouille noire sur blé.

Symptômes

Des pustules, d’un brun sombre rougeâtre apparaissent sept à douze jours après l’infection sur les tiges de blé. D’abord arrondies, les pustules s’allongent et se rejoignent pour constituer des stries. Ces stries, qui peuvent atteindre 10 à 12 mm, donnent un aspect déchiré et rugueux aux tissus infectés. Des symptômes sont également observables sur les feuilles, les gaines et les épis.

Solutions

Même si le retour de la rouille noire dans certaines régions françaises en 2021 est un fait épidémiologique marquant, pour l’instant il ne sert à rien d’anticiper le pire. Toutefois, une épidémiosurveillance active est importante (BSV, enquêtes comme celle organisée en 2021 par Arvalis avec le concours d’INRAE) pour évaluer et gérer le risque dans les années à venir.

EN PRÉVENTIF

- Éviter les repousses et résidus dans une zone touchée par la rouille noire.

- Choisir une variété d’hiver plutôt précoce. Même si des études récentes montrent qu’une grande partie des variétés de blé d’hiver actuelles sont considérées comme sensibles aux souches de P. graminis f. sp. tritici, elles achèvent généralement leur cycle avant l’apparition des conditions climatiques favorables au champignon.

EN CURATIF

- Fongicide utilisé contre les autres rouilles (IDM, SDHI…). Compte tenu du contexte épidémiologique, aucun traitement n’est préconisé à ce jour pour lutter contre cette maladie en France.

PARTICIPER À L’EFFORT D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE !

Aidez à déterminer quelles races sont présentes sur notre territoire en prélevant des échantillons de tiges infectées : 4-5 fragments d’environ 5 cm par variété, à déposer dans une enveloppe papier, en indiquant la date, le lieu et le nom de la personne qui prélève (et son adresse mail) ainsi que la variété de blé.

L’adresser à :

Frédéric Suffert et Kevin Meyer,

INRAE Bioger,

« Échantillons rouille noire »,

22 place de l’Agronomie,

91120 PALAISEAU.

Toutes les fiches techniques :

• Zabre des céréales

• Comment lutter contre les mosaïques de l’orge

• Pseudo-carence en phosphore sur maïs

• Ramulariose de l’orge

• Taches physiologiques en céréales à paille

• Datura stramoine en maïs

• Taupin sur céréale à paille

• Reconnaitre une carence en soufre

• Ce qu'il faut savoir sur le piétin-échaudage

• Tout savoir sur la jaunisse nanisante de l’orge

• Pourquoi s'inquiéter de l'ergot des céréales

• Rester attentif à la cécidomyie

• Reconnaître la rouille noire du blé

• Le doryphore de la pomme de terre

• Ray-grass : la bête noire des céréales d'hiver

• Gaillet gratteron

0 commentaire

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.