Prévenir le piétin-échaudage

Le blé et l’orge sont particulièrement sensibles au piétin-échaudage. Parmi les mesures agronomiques qui réduisent l’incidence de la maladie, la conduite de l’interculture fait l’objet de travaux récents. L’effet des couverts de brassicacées, en particulier, est à l’étude.

Lorsque modifier sa rotation est difficile, éviter de chauler avant la céréale et traiter les semences sont les leviers les plus efficaces pour réduire le risque de piétin-échaudage.

Les leviers agronomiques limitant le risque de piétin-échaudage du blé, maladie causée par le champignon du sol Gaeumannomyces tritici (encadré), ont été évalués au milieu des années 2000 et hiérarchisés lors d’essais conduits de 2015 à 2018. Depuis deux ans, des travaux complémentaires visent à mieux évaluer l’effet de différents couverts d’interculture dits « biofumigants ». Ils explorent la diversité génétique des couverts disponibles et leur efficacité sur le contrôle de la maladie.

Dans une parcelle touchée, les pertes de rendement fluctuent entre 15 et 50 % selon que les conditions climatiques sont plus ou moins favorables à la culture ou au développement du piétin-échaudage.

Un champignon pathogène favorisé par le réchauffement climatique

Gaeumannomyces tritici parasite les racines des céréales à paille et de diverses graminées sauvages. Ce champignon du sol est présent de façon endémique dans les régions céréalières et dans les systèmes de polyculture-élevage. Il envahit à l’automne le système vasculaire des céréales à paille, ce qui provoque un défaut d’alimentation se traduisant dans les parcelles par des plantes chétives, puis par un échaudage en foyers, parfois de grande envergure. Le blé dur, le blé tendre, l’orge et, dans une moindre mesure, le triticale et le seigle sont affectés par cette maladie.

Une maladie favorisée par le changement climatique

Les hivers doux et humides sont propices à l’installation de la maladie. Or l’évolution du climat se traduit en France, en tendance, par une augmentation de la fréquence des automnes et hivers doux et humides.

Le pathogène est également favorisé en sols légers, peu argileux, à tendance sablo-limoneuse, riches en matière organique ; leur état structural, fréquemment soufflé, facilite le développement du champignon. Un pH élevé (supérieur à 6,8) dans ces sols naturellement acides augmente la sévérité de la maladie, en raison des équilibres microbiens du sol, dans ce cas plus favorables à G. tritici. Cet effet aggravant du pH élevé ne concerne pas les sols calcaires.

Enfin et surtout, la maladie est encouragée par le retour fréquent de cultures hôtes comme les céréales à paille. Le maïs et le ray-grass, si elles ne sont pas des cultures hôtes du champignon, favorisent son inoculum dans le sol - ce sont des espèces amplificatrices. À l’inverse, l’insertion de cultures non-hôtes dans la rotation (avoine, colza, tournesol, sorgho, pois, pomme de terre…) limite fortement son développement.

Comment limiter le risque de piétin-échaudage ?

On ne peut pas agir sur les facteurs climatiques, et la lutte chimique vis-à-vis de cette maladie est limitée. Seul le traitement de semence à base de silthiofam (Latitude XL) présente une efficacité significative au champ, mais celle-ci n’est que partielle, de l’ordre de 50 %. Le levier génétique n’est pas non plus mobilisable : à ce jour, aucune variété ne s’est révélée résistante au piétin-échaudage.

En revanche, les risques de maladie peuvent être diminués en actionnant une palette de leviers agronomiques.

En premier lieu, la rotation. Introduire une culture non-hôte tel qu’un oléoprotéagineux ou un légume d’industrie et, parallèlement, exclure des couverts d’interculture les graminées-hôtes ou amplificatrices (encadré), constitue le levier le plus efficace contre le piétin-échaudage. En cas de forte pression, il est nécessaire de cultiver deux années de suite des espèces non-hôtes pour réduire drastiquement la pression.

Vigilance dans les successions blé sur maïs avec dérobée

Un observatoire de parcelles est actuellement suivi par Arvalis dans le nord-ouest de la France. Il évalue le potentiel effet aggravant des couverts d’interculture à base de graminées dans la rotation, en mesurant le taux de nécroses racinaires sur le blé qui suit la dérobée et le maïs.

Avec le développement de la production de CIVE destinées à la méthanisation ou de fourrages ensilés immatures, de tels couverts sont en effet de plus en plus fréquents dans les successions blé-couvert dérobé récolté-maïs-blé.

Les premiers résultats des suivis en 2024 montrent en tendance une augmentation du piétin-échaudage en présence d’un couvert de graminées, en particulier lorsqu’il s’agit de seigle ou de ray-grass. À l’inverse, le taux de nécrose racinaire tend à diminuer avec un couvert d’avoine, une espèce non sensible à G. tritici.

La poursuite des mesures en 2025 permettra de vérifier ces premiers résultats et de quantifier l’effet de l’avoine sur la pression de la maladie.

Il n’est toutefois pas toujours possible de faire évoluer les cultures de la rotation, notamment dans les systèmes d’élevage ruminants dont l’assolement comprend essentiellement des cultures hôtes (céréales) ou amplificatrices (prairie, maïs). Le choix des couverts d’interculture, en évitant les graminées amplificatrices, est donc important dans ces systèmes.

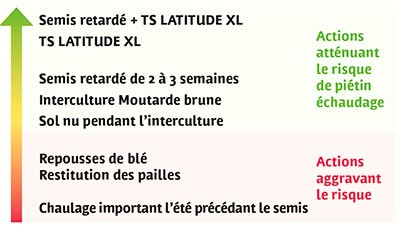

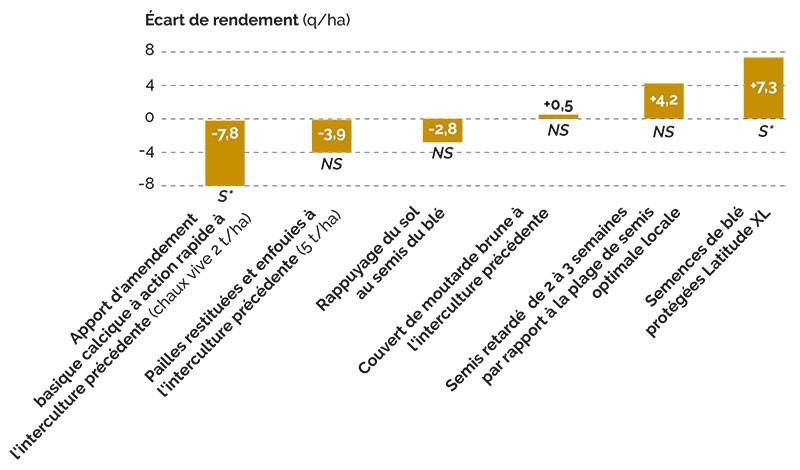

Sept essais conduits dans l’ouest de la France entre 2015 et 2018 ont mesuré les effets relatifs sur la présence de la maladie de différentes interventions à l’interculture, avant le semis du blé cultivé en deuxième paille, et en culture . La synthèse de ces essais a permis de hiérarchiser leurs effets (figure 1).

Elle révèle qu‘hormis la rotation et la protection par le traitement de semences à base de silthiofam, les principaux leviers d’action reposent sur la conduite du chaulage, la gestion des pailles et la date de semis :

- Pas de chaulage avant un semis de céréale : l’incidence du pH sur le développement du piétin-chaudage est démontré de longue date. Une brusque remontée de pH réduit l’activité des Pseudomonas sp. - une flore du sol antagoniste de G. tritici. Les essais conduits dans l’ouest de la France ont confirmé l’effet aggravant d’un apport d’amendement basique à action rapide dans les semaines précédant le semis de la céréale : le rendement baisse en moyenne de 7,8 q/ha par rapport au rendement moyen des essais (figure 2). Si un chaulage est nécessaire, il est fortement recommandé de le positionner dans la rotation avant l’implantation d’une culture autre qu’une céréale à paille. Le pH visé ne doit pas excéder 6,8 afin de préserver la microflore antagoniste du pathogène.

- Limiter la présence d’hôtes du champignon : la destruction des repousses de céréales à paille et des graminées adventices, ainsi que l’exportation des pailles couplée à l’éparpillement des menues pailles, contribuent à réduire la pression de la maladie en limitant la survie de l’inoculum primaire. Dans les essais, restituer les pailles et les enfouir diminue de 4 q/ha le rendement.

- Décaler le semis de la céréale à paille et protéger les semences : dans les situations à risque (deuxième paille, piétin-échaudage régulièrement observé), il est recommandé d’éviter les semis précoces, ou même de décaler le semis de deux semaines par rapport à la date recommandée. Dans ces situations, il est également recommandé d‘utiliser le traitement de semence Latitude XL.

Des couverts aux propriétés biofumigantes à l’essai

Les plantes de la famille des Brassicacées contiennent des glucosinolates susceptibles de limiter le développement de G. tritici.

L’implantation à l’interculture d’un couvert possiblement biofumigant a été testée dans nos essais de 2015 et 2016 : un couvert de moutarde brune a été semé juste après la récolte du précédent, puis broyé et enfoui 15 jours avant semis.

Les essais ont montré une faible réponse de cette technique : le gain moyen de rendement avec ce couvert a été de +0,5 q/ha (statistiquement non significatif) par rapport à un sol nu à l’interculture (figure 2). Cet effet moyen cache toutefois une forte variabilité, depuis un effet nul dans certains essais à près de 12 q/ha gagnés en présence du couvert de moutarde (essai de La Jaillière en 2016).

Les conditions de mise en œuvre de la biofumigation, la variété, le stade et la biomasse du couvert à sa destruction, ainsi que la rapidité et la qualité d’incorporation au sol, sont en effet déterminants sur l’effet biofumigant.

Explorer la diversité génétique au sein des couverts biofumigants

Ce constat a conduit à poursuivre les travaux en mobilisant d’autres ressources génétiques au sein des couverts. Depuis 2024, un nouveau cycle d’expérimentation au champ sur des couverts biofumigants a été mis en place sur les stations Arvalis de Ploërmel (56) et de La Jaillière (44). Leur effet sur l’incidence du piétin-échaudage dans un blé semé en deuxième paille est évalué en quantifiant G. tritici dans le sol avant et après le couvert, et en mesurant l’incidence de la maladie sur le blé par la mesure du taux de nécroses racinaires et du rendement de la culture.

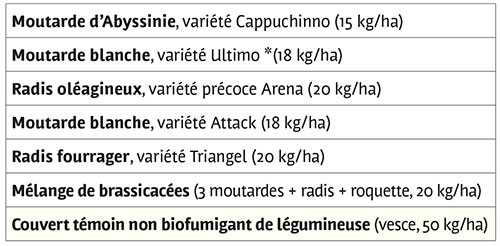

Six couverts d’espèces et de variétés de brassicacées choisies pour leur haute teneur en glucosinolates et un couvert de légumineuse sont testés (tableau 1). Les couverts sont semés dès la récolte de la céréale précédente. Deux semaines environ avant le semis, les couverts sont broyés finement et incorporés aussitôt à la fraise rotative, dans un sol humide pour stimuler la transformation des glucosinolates en isothiocyanates, des molécules aux propriétés antifongiques ; le sol est ensuite rappuyé à l’aide d’un rouleau.

Ces couverts sont comparés à trois témoins : sol nu, sol avec repousses du blé précédent, sol nu couplé à des semences de blé protégées par Latitude XL. Le travail du sol à l’interculture et au semis est identique pour chacune des modalités avec et sans couvert. L’expérimentateur veille à ne pas mélanger la terre d’une parcelle à une autre. Chaque modalité est répétée trois fois et randomisée dans la parcelle d’essai.

La première année d’essai a montré que certains couverts ont abaissé (de façon variable selon les sites) le taux de nécroses racinaires dues au piétin-échaudage dans le blé. Cependant, ces premiers résultats doivent être corroborés par les essais en cours en 2025.

0 commentaire

Réagissez !

Merci de vous connecter pour commenter cet article.